集合写真

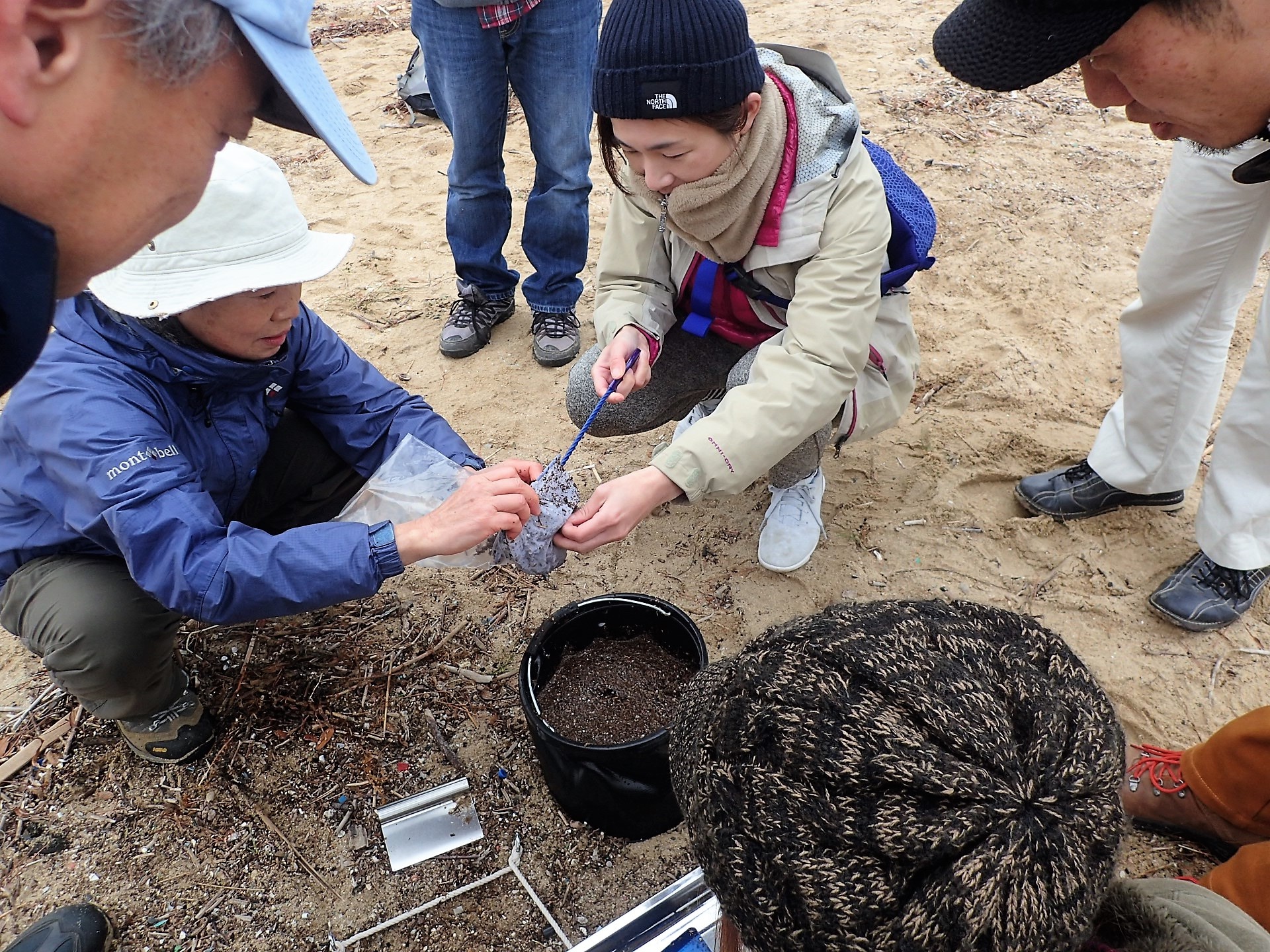

2020年8月10日日曜日 高松市屋島長崎ノ鼻で52名の参加者と一緒にビーチクリーンアップで汗を流しました。

任意団体のYashima BlueActivityと共同開催で、約86kg(40袋/45Lごみ袋)の漂着ごみを回収することが出来ました。

説明を聞いて海岸クリーンアップスタート

海岸クリーンアップの様子

多くのごみが集まる

ICC(国際海岸クリーンアップ)手法を取り入れてクリーンアップの予定でしたが、猛暑日が予想される天候だったので、時間短縮でICCは実施せずに、海岸クリーンアップのみの活動を行いました。

コロナウイルスの感染対策、熱中症対策で、「距離をとる」「水分をとる」「マスクをとる(屋外2m以上離れる場合)」の3つのとるを心がけながら、ごみを取る活動をしました。

適宜休憩をとりながら、40分程の活動でしたが、海岸に目立つごみはほとんど回収することができました。

親子での参加者も多く、子どもたちにも頑張ってもらいました。

感想では、40袋中13袋がペットボトルと多く漂着していると感じました。

海ごみのお話

Before After

クリーンアップの後は、海ごみ問題の話をさせていただきました。この時、子どもたちの中にはメモをする子どももいて、想像以上に話を真剣に聞いてくれました。

また、高校生の積極的な参加もあり、今回の体験を色々な人に広めて欲しいと思います。